一個產業 共富一方丨惠安:一鑿一石刻匠心,石雕產業賦能共富路

閩南網9月30日訊(閩南網記者 蘇毓茹 洪泓塬 文/圖)在泉州惠安縣,錘鑿擊打石頭的清脆聲響已經回蕩了上千年。這里的匠人以石為紙、以鑿為筆,將1600多年的技藝沉淀,打磨成被譽為“中華一絕”的惠安石雕,這不僅是國家級非物質文化遺產,更是驅動當地群眾走向共同富裕的核心引擎。

惠安縣現有雕藝企業600余家,從業人數近10萬人

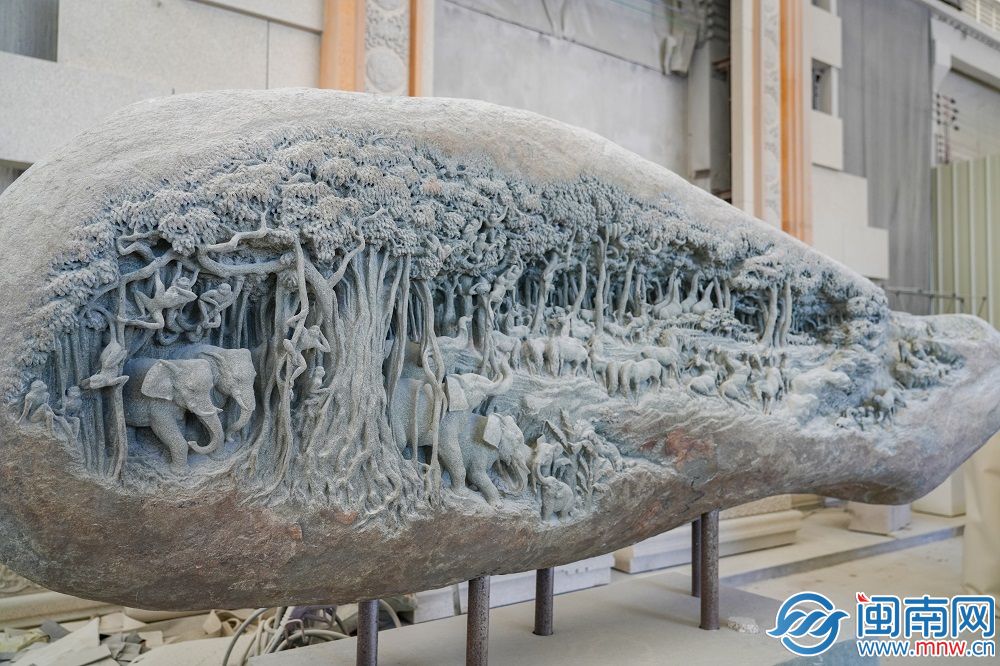

從古代黃河流域雕刻藝術演變而來,惠安石雕歷經代代創新,已形成圓雕、浮雕、線雕、影雕、沉雕、微雕六大手法,開發出碑石、城市園林雕刻、宗教造像、石木家私等六大類上萬個品種。如今,惠安已建成國內產業規模最大、工藝水平最高、品種最齊全的石雕產業鏈。全縣現有雕藝企業600余家,規模以上企業170家,從業人數近10萬人;2024年,規上石雕石材產業產值達227.15億元,占全縣規上工業總產值的17.8%,成為地方經濟的“壓艙石”。

龍頭引領鏈動產業共富

驅車沿312省道行駛,只見兩旁企業林立,歷代人物、宗教造像、古建牌坊等石雕作品露天陳列,成為雕藝之鄉獨有的風景線。改革開放后,惠安人將傳統石雕藝術推向產業化,創辦了大量企業,形成了龐大產業集群。

省道兩旁不同類型的石雕作品露天陳列,成為雕藝之鄉獨有的風景線

福建豪翔園林建設集團(以下簡稱“豪翔集團”)是惠安石雕行業較早的先行者。自1996年創立以來,豪翔集團不斷壯大,已成為惠安規模以上石雕企業的代表之一。公司構建了從荒料采購、設計打樣到手工精雕、物流出口的完整產業鏈,不僅催生了雕刻工、設計師等石雕核心崗位,也帶動了運輸安裝工、叉車工、機械操作工等配套崗位。

公司的發展不僅催生了雕刻工、設計師等核心崗位,也帶動了運輸安裝工、叉車工等配套崗位

走進公司的生產車間,機器轟鳴中夾雜著鑿石聲,工人們正在趕制一批石雕訂單。“高峰期公司有300多名工人,大部分來自周邊村莊,還有一些省內外從業者。”豪翔集團藝術總監劉國文介紹,雕刻工月薪可達上萬元,普通工人月薪基本也在5000元以上,一條產業鏈撐起了上百個家庭的穩定收入。

科技賦能讓產業如虎添翼。數控技術的廣泛應用實現了精準到毫米的標準化生產,24小時運轉不僅提高了效率,更降低了環保壓力與人工成本。“以往大型雕塑靠手工需數月,現在機雕加手修,周期大幅縮短。”劉國文表示,產能提升帶來更多訂單,企業還通過“訂單分包”帶動周邊小型加工坊穩定運營,讓產業鏈上的“小伙伴”共享發展紅利。

劉國文正在雕刻作品

豪翔集團生產車間內陳列的部分石雕作品

“石雕既要效率,更要‘魂’,機器能完成精準切割,但人物的神態、花紋的韻律,還得靠手工賦予。”劉國文的話,道出了企業的發展邏輯——以現代技術賦能傳統工藝,在提升產業規模的同時,守住技藝的溫度。

更長遠的“共富”,在于技藝傳承。作為福建省非物質文化遺產惠安石雕代表性傳承人,劉國文深耕石雕領域38年,十分重視技藝傳承。他持續多年無償擔任其母校石雕影雕職專班實習教師;2022年,豪翔集團聯合泉州市工藝美術學會開辦“二元制”雕刻大專班,劉國文以兼職教授身份,通過工學結合模式培育出首批38名學員。自1993年至今,他累計培養學徒上千人,其中幾十人成長為工藝美術師、省工藝美術大師(名人)。更可貴的是,不少學徒自立門戶開設工作室后,又招收本地村民學手藝,形成“大師帶徒、徒弟帶徒”的傳承鏈條。

企業發展的同時,豪翔從未忘記“反哺一方”。2023年,集團董事長蔣海鷹秉承父親蔣細宗遺愿,捐資1500萬元興建的崇武第三中心幼兒園正式投用。近年來,企業還持續投入教育幫扶、扶貧救災等慈善事業,累計捐贈超3000萬元。

石雕手藝點亮鄉村振興路

石雕廠房里,王志庭手持設備雕刻著作品的紋樣,陽光透過廠房的窗戶,在他專注的面龐與半成品的石雕擺件上投下斑駁光影。這位泉州市工藝美術大師與石頭“對話”的場景,正是崇武鎮溪底村人靠石雕手藝謀生、謀富的生動縮影。

王志庭正在創作石雕作品

“在我印象中,村里很多人做石雕,父親也是簡單石活匠人,耳濡目染之下就喜歡上了石雕。”泉州市工藝美術大師王志庭從事石雕創作近30年,回憶起上世紀90年代初入行時的場景,他仍記憶猶新:“當時沒什么像樣的廠房,就是簡易搭個棚子,夏天連風扇都沒有,鑿石頭全靠手勁,一天下來胳膊酸麻,汗水把衣服浸透都是家常便飯。”

原始的石雕創作工具

如今再走進溪底村的石雕廠區,早已換了天地:叉車穩穩運送著噸級荒料,數控雕刻機精準勾勒紋樣,曾經需要幾人合力的粗重活計,現在靠設備效率能翻好幾番。

王志庭創作的部分作品

手藝跟著時代精進,王志庭的作品也一步步站上更高舞臺——2016年,《希望》獲福建省“建明杯”工藝品雕刻工(石雕)職業技能競賽三等獎;2019年,《念》摘得福建省工藝美術精品“爭艷杯”金獎;2022年,《母愛》被中國工藝美術館收藏……“惠安石雕是老祖宗傳下來的寶貝,我靠它把日子過得踏實,作品被認可也獲得了很多成就感,希望把經驗技法教給年輕人,讓石雕技藝傳承下去。”王志庭說道。

溪底村已成為崇武鎮石雕產業集約化、規模化發展的重要區域

在溪底村,像王志庭這樣因石雕改寫生活的村民不是少數。這里曾是崇武鎮有名的“匠師村”,歷史上以“大木作”手藝聞名。在石雕產業大規模興起前,溪底人的收入主要靠“一木一農”,要么走村串戶做木工活,要么在田里種紅薯、花生等作物。改革開放后,惠安石雕產業迅速發展,憑借深厚的匠藝底蘊,溪底人抓住機遇,勞動力逐漸向石雕廠轉移。

“現在的溪底,石雕早不是‘幾個人的營生’,而是全村人的‘飯碗’。”溪底村黨委書記王國權告訴記者,全村總人口3668人,絕大多數家庭要么直接從事石雕加工、設計、銷售,要么在物流、餐飲、維修等配套行業工作,石雕的印記深深烙在每一戶的生活里。

臨海的崇武鎮,是惠安縣石雕產業最發達的區域之一。近年來,崇武鎮政府主動推動石雕企業向鎮西工業區(涵蓋溪底、前垵、龍西、五峰等村)集中,徹底改變了分散經營的模式。如今,溪底村已成為崇武鎮石雕產業集約化、規模化發展的重要區域,全村擁有石雕企業108家,其中規模以上企業29家。

產業興旺也壯大了村集體經濟,溪底村通過整合閑置土地租賃給企業,開展行業整治提升,村集體獲得穩定收入。2020年至2022年,村集體經濟收入年均達222.63萬元。

修建村莊道路

建設口袋公園

這些收入持續反哺民生,讓村民的獲得感看得見、摸得著。投入268萬元改造溪底小學塑膠運動場,孩子們有了安全的運動場地,村民也多了休閑去處,投入182萬元修建蓮海路、有興路、開智路,17萬元維修工業區路燈,村民出行更安全、更便捷;花費180萬元改造東溪黨建主題景觀,增設智能健身路徑,新增2個口袋公園,村民茶余飯后有了“打卡地”;開展工業區環境專項整治,清理亂堆荒料、新增綠化硬化、規范車輛停放,使曾經“灰頭土臉”的工業區煥然一新。

政策賦能筑牢產業發展根基

惠安石雕產業的蓬勃發展,離不開政府的精準施策。近年來,惠安縣緊扣“世界石雕之都”稟賦,打出“政策引領、綠色轉型、人才培育、品牌提升”組合拳,為產業帶動共富筑牢根基。

惠安縣先后編制出臺石雕產業高質量發展規劃相關扶持政策,從財政、土地、稅收等方面給予企業支持,建設全球石雕產業供應鏈樞紐、打造數字化供應鏈協同平臺,2023年以來,全縣累計發放石雕產業扶持資金超2億元,推動196個雕藝技術改造項目落地14家石雕企業獲評國家高新技術企業。

針對石雕產業曾存在的污染問題,惠安縣制定石雕行業標準化導則,開展石雕行業轉型提升專項行動,累計關閉取締592家、整改提升370家石雕加工企業及作坊,引導企業投入超 1.6億元升級環保設施設備。

當前,惠安持續強化人才引育支撐,與意大利威尼斯美術學院、中國工藝美術學會等合作設立教學實踐基地、人才工作站、交流中心24個,在開成職校、華光學院開設雕刻專業,累計為企業輸送雕藝人才2000余人;累計創建市工藝美術大師工作室83家、縣工藝美術(雕藝)大師工作室108家,推動大師帶徒授藝,有效傳承民間優秀技法和關鍵技術。

- 相關閱讀:

-

為節日加一道“安全鎖” 漳浦消防開展突擊檢查2025-09-30漳浦:傾聽民聲察實情 一線辦公解民憂2025-09-30長泰山河農場“川宮6號”蜜橘搶“鮮”上市2025-09-30

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 國務院任免國家工作人員(2025年11月21日)

2025-11-21 14:59 - 以自殘自殺相威脅屬于家暴 最高法發布2025年中國反家

2025-11-21 10:41 - 第三輪第五批中央生態環境保護督察全部進駐

2025-11-21 10:26 - 敘過渡政府:“敘利亞民主力量”發動襲擊 致兩死多傷

2025-11-21 10:22 - 普京:俄應在生成式人工智能領域掌握全套自主技術

2025-11-21 10:20 - 秘魯首都利馬等地延長緊急狀態

2025-11-21 10:08 - 吳瀾任寧夏回族自治區副主席

2025-11-21 10:08

- 國務院任免國家工作人員(2025年11月21日)

- 猜你喜歡:

-

王培坤連任銀川市福建南安商會會長2025-11-18張毅恭主持召開專家學者、企業家代表座談會2025-11-07石獅發布臺風預警Ⅲ級 未來幾天風雨交織氣溫降低2025-11-11

-

評論(一個產業 共富一方丨惠安:一鑿一石刻匠心,石雕產業賦能共富路)已有0條評論