鯉城持續“喚醒”,這座古厝有新功能

近年來,在浮橋街道,一座座沉寂的古厝正被悄然“喚醒”。它們不再只是歷史的見證者,更成為社區的文化課堂、居民的活動陣地,在融入日常中延續生命,在功能重塑中煥發新生。

坐落于浮橋街道金浦社區中部的金浦祖祠,是承載著深厚人文底蘊的市級文保單位。這座始建于明初的祖祠,歷經數百年風雨,經多次修繕得以完好保存。1927年,金浦小學在此創辦;次年,中共南安特支(金浦支部)在此成立。當時,不少中共黨員以書塾先生身份為掩護,宣傳反帝反封建的革命綱領,發動廣大群眾開展革命運動。洪椰子、柯卓鳳等革命先輩的足跡,為這座古祠注入了鮮明的紅色基因。

“祖祠兩側原本是破敗的房子,1995年在海外僑胞和愛心人士的支持下得以重新修繕。”金浦僑史館管理人員吳再添介紹,修繕秉承“修舊如舊、功能嵌入”理念,祖祠主體嚴格遵循文保標準,完整保留原始風貌。經過修繕提升,金浦祖祠恢復為兩進三開間傳統格局,并將兩側新建的護厝轉化為復合型功能空間,為古厝注入了現代活力。

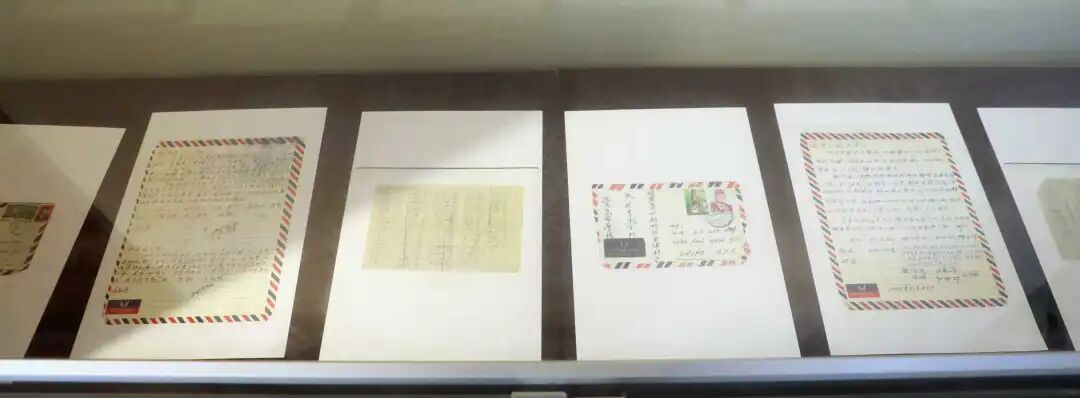

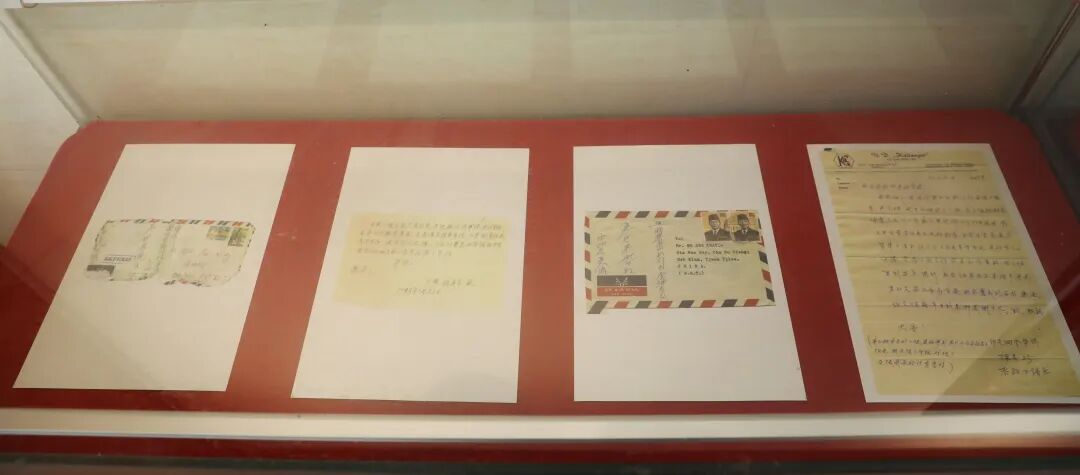

古厝新生不僅在于修繕,更在于持續地運營與養護。在街道的推動下,2015年右側護厝被打造成為紅色記憶館,并于2022年完成升級改造,180平方米的展陳通過浮雕墻與圖文展板,系統梳理和呈現金浦的革命歷史;2012年左側護厝則設為僑史館,作為省級“僑胞之家”示范點,這里以二十余封僑批檔案串聯起華僑“進取勤勞、開放包容”的精神脈絡。館內設置的僑法角與活動空間,也成為維系海外僑胞與故鄉情感的重要紐帶。

多年來,紅色記憶館持續深挖史料更新展陳,定期組織志愿講解并開展“紅色課堂”活動,成為厚植青少年愛黨愛國情懷的教育陣地;僑史館則依托僑鄉資源,聯動僑胞社團與華僑基金,持續注入社群活力。“紅色記憶館承接機關單位、學校的各類學習活動,僑史館借助華僑捐贈補充維護資金,社區居民既是參與者也是志愿者,形成了共建共管的基層合力。”吳再添表示,這種“資源聯動+活動造血”的良性機制,有效破解了“重修繕、輕維護”的困局,實現古厝管養的可持續。

浮橋街道的“老宅新生”并非孤例。距離金浦祖祠不遠的延陵龍溪祖祠,通過“遷建保護+功能升級”的方式易地重建,配套建設吳氏文化公園與延陵戲臺,從昔日單一祭祀場所轉變為集民俗展演、文化活動、居民休閑于一體的公共陣地。

“古厝不是城市發展的包袱,而是可永續利用的文化財富。我們堅持‘修有溫度、養有活力、管能循環’的理念,讓每一座古厝都能既講述歷史,又能服務當下。”浮橋街道宣委陳詩雯表示,街道通過“政府引導、社區主導、社會參與”的模式,推動古厝活化利用,不僅實現建筑重生,更促進社區記憶與時代精神的深度融合,讓文化基因在傳承中持續躍動。

- 相關閱讀:

-

海防遺址+落日棧道,東海小眾漫游地!2025-11-18回應“民聲”贏“掌聲” 描繪“愿景”變“風景”——惠安縣2025年主要工作掠影2025-11-20聚勢強基 蓄力躍升 洛江奮力推動工業經濟提質擴量增效2025-11-18

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 王成同志任中共寧波市委書記

2025-11-20 16:52 - 涉及上下班途中、居家工作等,這些情形可認定工傷

2025-11-20 15:41 - 高杲任中國礦產資源集團有限公司董事、總經理、黨組副

2025-11-20 15:41 - 2026年怒江州放假通知安排 闊時節+元旦連放6天

2025-11-20 15:40 - 大理2026年放假通知安排 自治州成立紀念日放假通知

2025-11-20 15:40 - 宜賓市林業和竹業局黨組書記、局長雷經緯接受紀律審查

2025-11-20 15:40 - 湖北通報7起查處誣告陷害行為和失實檢舉控告澄清正名

2025-11-20 12:01

- 王成同志任中共寧波市委書記

- 猜你喜歡:

-

“掛名領錢”騙生育津貼? 南安法院:領刑又罰錢!2025-11-04泉州市政協委員晉江小組來石獅開展異地視察2025-11-08鯉城公布最新數據!2025-11-12

-

評論(鯉城持續“喚醒”,這座古厝有新功能)已有0條評論