莫耶:從安溪走向延安的紅色才女

莫耶(1918—1986年),原名陳淑媛,筆名陳白冰、椰子、沙島,出生于安溪縣東溪鄉(今金谷鎮溪榜村),父親是緬甸歸僑、民軍首領,曾參與孫中山領導的東路討賊軍。

莫耶舊居——逸樓

1932年,陳淑媛隨父前往廈門,就讀于鼓浪嶼慈勤女中。在廈門,她目睹了“萬國租界”的種種不公,遂和同學一同創辦《火星》旬刊,創刊號即刊登了她的作品《黃包車夫》。激進的思想使她與家人發生沖突,1934年秋,她在母親和大哥的幫助下,離家出走去往上海,歷任《女子月刊》雜志社校對、編輯、主編,撰寫了一批宣傳婦女解放的作品,成為當時上海進步作家中的一分子。

青年莫耶

1936年11月,陳淑媛從上海回到溪榜村,組織創辦了兩個抗日婦女識字班,教唱抗日歌曲,講授婦女也要抗日保家鄉的道理,一時間在東溪掀起抗日救亡宣傳的熱潮。

全民族抗戰爆發之際,陳淑媛再次來到上海,積極投身抗日救亡和救濟難民運動,與戲劇作家左明組織“上海救亡演劇第五隊”,用歌聲和戲劇喚起民眾的救亡熱情。

1937年10月上海淪陷后,上海救亡演劇第五隊奔向延安,成為從淪陷區及大后方到延安的第一個文藝團體。在延安這個革命大熔爐中,陳淑媛將自己的名字改為“莫耶”,表達自己正氣凜然的崇高志向。不久后,莫耶先后進入抗日軍政大學和魯迅藝術學院學習。

魯藝開學典禮時,毛澤東與魯藝師生合影

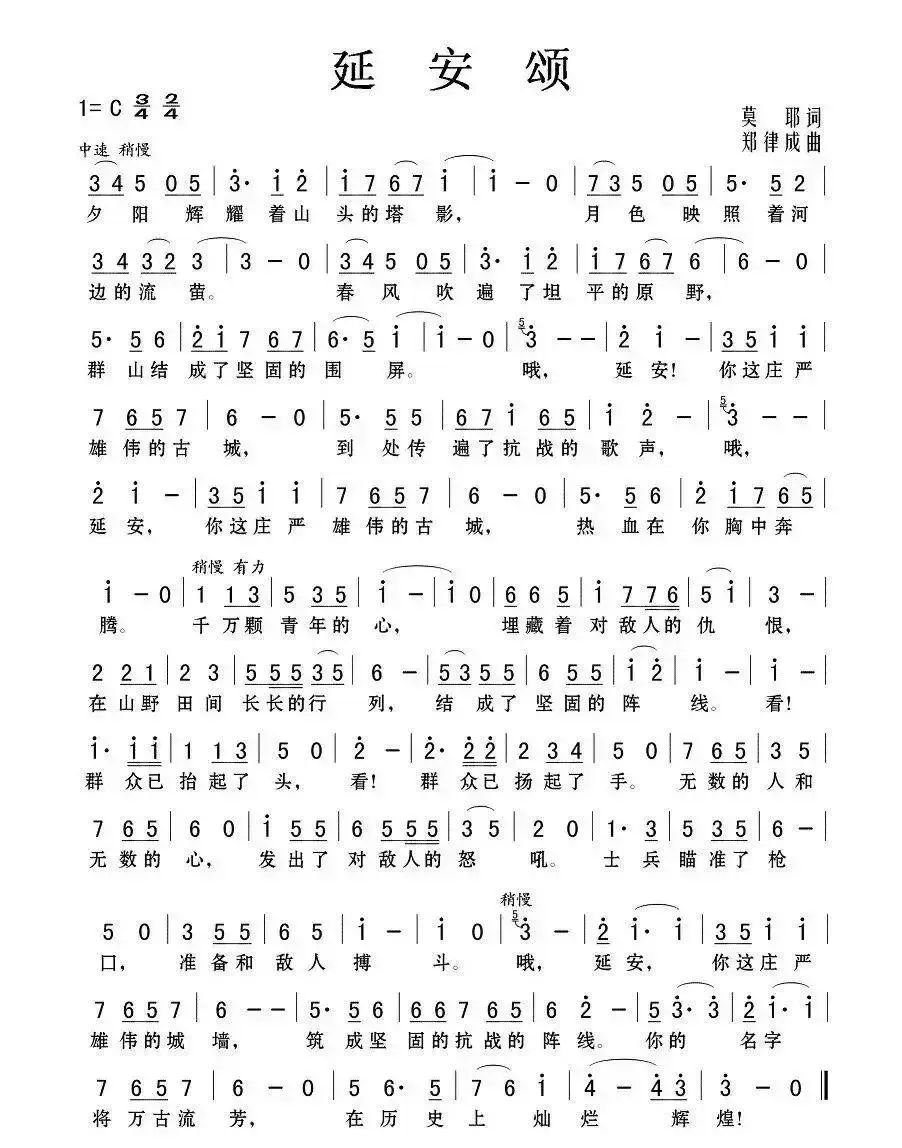

在延安學習期間,莫耶創作歌詞《歌頌延安》,由鄭律成譜曲。在延安禮堂舉行的一次晚會上,第一個節目就是《歌唱延安》,得到毛澤東等中央領導的肯定和稱贊,歌曲后來更名為《延安頌》,傳遍了延安,傳遍了各抗日根據地,傳遍了大江南北,成為一曲激發抗日愛國熱情的戰歌,至今仍傳唱不衰。

1938年冬,莫耶響應賀龍師長提出的“拿起文藝武器為革命戰爭服務”的號召,奔赴華北抗日前線,先后創作出《到八路軍里去》《百團大戰》等許多宣傳抗日救國的革命文藝作品,被賀龍元帥譽為“我們 120 師出色的女作家”。1944年春,莫耶被調到晉綏軍區政治部《戰斗報》當編輯、記者,自告奮勇擔負起兩個版面的編輯任務,經常深入前線部隊,寫了大量的戰地通訊和戰斗故事。

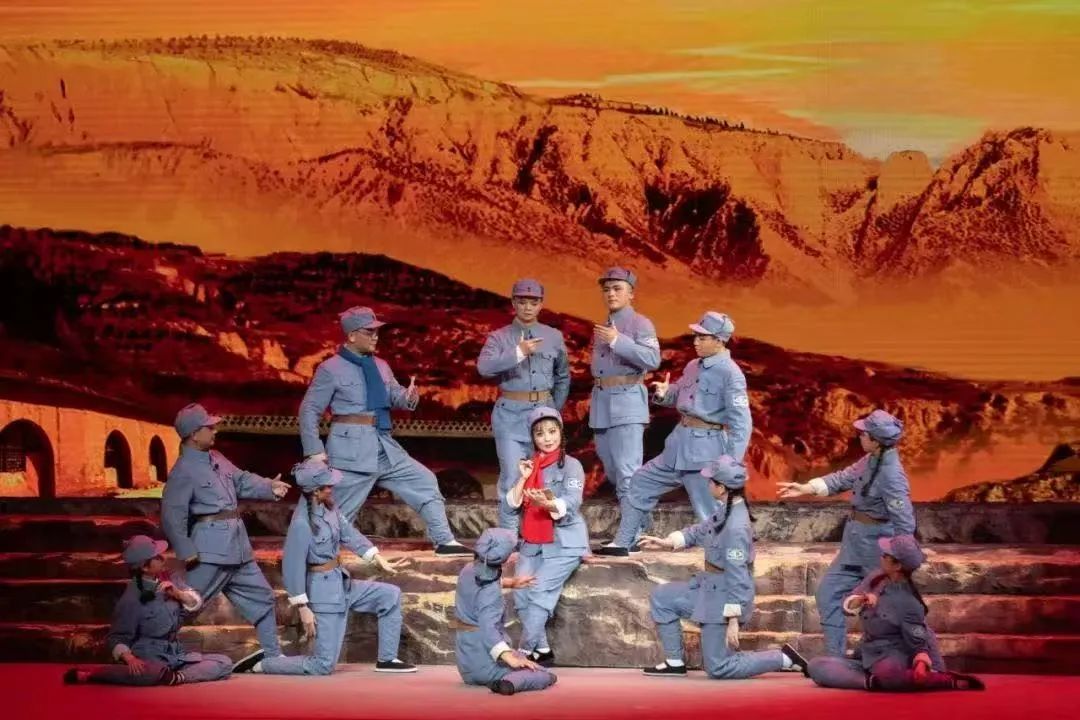

高甲戲《莫耶·延安頌》

在著作《烽火歲月》中,莫耶寫道:“延安的生活,是我一生的轉折點。延安猶如茫茫大海中的燈塔,在西北高原上發出燦爛的光輝,照耀著整個中國。” 在全民族抗戰的烽火之中,莫耶正如一把寶劍一般,雖飽經磨礪,鋒芒卻始終如一,她無比堅定的黨性、無比忠誠的信念,至今仍為后人敬仰、傳頌。

- 相關閱讀:

-

聚合力謀新篇 永春介福鄉“三區聯創” 激活發展動能2025-08-18好“豐”景!泉州臺商投資區水稻喜迎豐收2025-08-15永春:泉州首個鄉村短劇拍攝基地成立 首部短劇同步開機2025-08-18

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 阿巴斯:巴勒斯坦憲法起草接近尾聲

2025-11-12 11:14 - 俄羅斯外長:俄方愿與美方討論恢復元首會晤

2025-11-12 11:14 - 俄外長說美方尚未回應俄方的軍控提議

2025-11-12 11:14 - 美軍最大航母打擊群進入加勒比海

2025-11-12 11:13 - 國臺辦:堅持“九二共識”反對“臺獨”兩岸同胞完全可

2025-11-12 11:12 - 國臺辦:臺灣從來不是一個國家 也絕不可能成為一個國

2025-11-12 11:12 - 中方敦促穩步推進南蘇丹政治過渡

2025-11-12 11:12

- 阿巴斯:巴勒斯坦憲法起草接近尾聲

- 猜你喜歡:

-

109歲老人王美娥:一支眉筆畫從容2025-11-03吳毓舟深入基層宣講黨的二十屆四中全會精神并調研2025-11-07泉州市政協來石開展年度重點項目視察2025-10-31

-

評論(莫耶:從安溪走向延安的紅色才女)已有0條評論