茶為媒 融兩岸 通世界—— 第十七屆海峽兩岸茶業博覽會在武夷山啟幕

啟動開館儀式現場 東南網記者 鄭正華 攝

11月16日—20日,第十七屆海峽兩岸茶業博覽會在武夷山舉辦。本屆茶博會共設置室內標準展位2300個,展覽面積達4.8萬平方米,現場設立“茶和天下”館、茶創意館、茶旅融合館及茗茶館等四大主題展館。以“‘三茶’統籌?融合發展”為主題,以“緣聚武夷?茶和天下”為宣傳口號,全方位呈現了一場集展覽展銷、產業交流、文化互鑒與科技賦能于一體的行業盛會。

重磅成果落地 賦能產業升級

《海峽兩岸茶園碳匯項目方法學》發布 東南網記者 肖練冰 攝

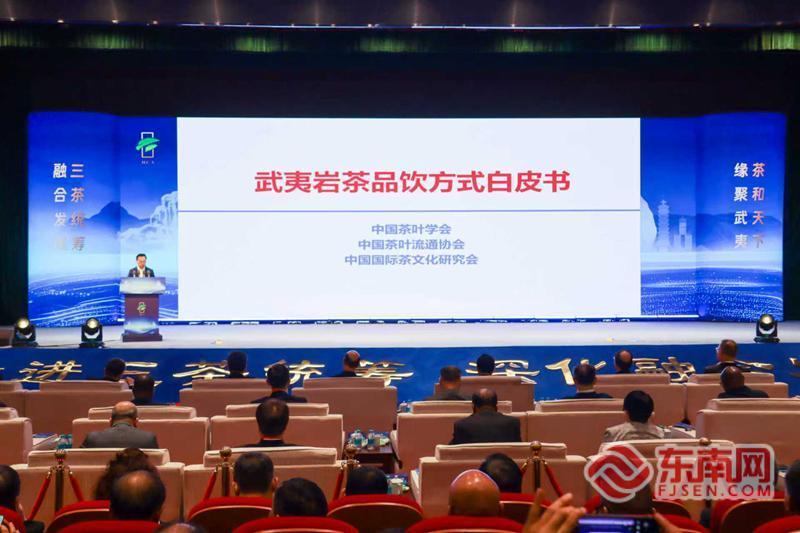

16日上午,開館式在武夷會展中心舉行,現場發布多項行業重要成果:中國國際文化傳播中心執行主席龍宇翔發布世界烏龍茶紅茶發源地宣傳視頻;中國工程院院士、湖南師范大學校長劉仲華發布《武夷巖茶品飲方式白皮書》與《建陽小白茶品質化學特征與保健功能研究白皮書》。中國農科院農業環境與可持續發展研究所研究員董紅敏、國家氣候戰略中心統計核算部副研究員張曦發布《海峽兩岸茶園碳匯項目方法學》及首批零碳茶產品。中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員、聯合國糧農組織全球重要農業文化遺產科學咨詢小組前副主席李先德現場推介《半小時讀懂武夷茶》。

《武夷巖茶品飲方式白皮書》發布 東南網記者 肖練冰 攝

“我們這一次白皮書的發布,是要科學引導我們消費者通過正確的方式來解讀和感悟武夷巖茶巖骨花香的獨特魅力,讓越來越多的消費者感受它的魅力,為它的市場拓展、消費群體的拓展提供科學依據。”劉仲華在受訪時說道,同時他認為:“建陽小白茶是白茶的重要成員之一,我們通過實驗來做支撐,進一步回答建陽白茶對人體健康的價值,讓越來越多的消費者去感知建陽小白茶的品飲價值和健康魅力,它的市場空間將會越來越大。”

嘉賓參觀展館 東南網記者 肖練冰 攝

據悉,展會期間,“茶和天下 緣聚武夷”中國茶非遺文化交流、“茗韻通絲路 茶香匯武夷”武夷山茶葉產銷對接會、“武夷山‘三茶’統籌創新研究院” 揭牌等系列活動將持續開展,全面夯實產業發展基礎。

兩岸深度相融 共敘二十年茶緣

本次展會的臺灣館 東南網記者 肖練冰 攝

本屆展會臺灣館展位數量達200個,較上屆增長14.3%,為歷屆之最,充分彰顯兩岸茶業交流的持續深化。恰逢武夷山與阿里山“兩山合作”二十周年,開幕式現場,臺海時事評論員賴岳謙與浙江大學茶葉研究所所長王岳飛共同發布“武夷山·阿里山合作20周年紀念文創產品”。賴岳謙表示:“阿里山的高山茶與武夷山同根同源,工匠技術也相同,但是不斷各自發展,因此茶味不同,可是心態相同,兩岸的茶人聚在一起的氛圍非常愉悅。”同時他認為,未來兩岸茶旅文化可深化交流互鑒,觀光旅游業發展值得期待。

文藝表演 東南網記者 肖練冰 攝

一直以來,南平以茶為媒,聯合開發“兩岸同根茶”系列產品,推動武夷山與阿里山二十年穩定合作,武夷茶成為連接兩岸親情的綠色紐帶。本屆茶博會繼續積極踐行“兩岸一家親”理念,策劃的20項活動中,有15項聚焦兩岸融合發展,臺灣五大茶協與海峽茶協攜手共建“同心茶園”。同期舉辦“茶香兩岸共月明”文藝晚會及“茶香兩岸,共探茶緣”茶文化交流活動,以茶歌對唱、采風創作及昆劇《人在草木間》等演出形式,促進兩岸同胞心靈契合。

多維賦能升級 鏈接全球茶路

展會展出的茶具 東南網記者 鄭正華 攝

作為承辦地,武夷山充分發揮“世界文化與自然雙遺產地、國家公園、世界紅茶與烏龍茶發源地、萬里茶道起點、‘三茶’統籌理念首提地”五大核心優勢,以“三茶”統籌為主線,推動文化、科技與產業深度融合。本屆茶博會首次深化與“萬里茶道”沿線國際城市 —— 喀山、圣彼得堡、恰克圖的貿易協作,特邀俄羅斯茶商設展,搭建“茶葉貿易+文化互鑒”雙平臺。期間舉辦的萬里茶道國際協作交流活動及國保單位文化聯盟座談會,進一步凝聚跨區域合作共識,推動茶路共建、文化共融;展區內特設“萬里茶道起點展區”,系統陳列申遺關鍵史料與實物證據,集中呈現階段性成果,凸顯武夷山作為萬里茶道起點的歷史地位與現實價值。

展會現場 東南網記者 鄭正華 攝

茶旅融合成為本屆展會另一大亮點。展館內設置“四季茶事展區”“茶足徑展區”,聯動小紅書團隊展示特色茶文旅產品,串聯武夷山國家公園1號風景道、茶莊園與茶民宿等優質資源。同時,天心村、茶博園、月映武夷廣場、星村竹筏碼頭同步開展斗茶賽事,游客可現場參與有獎審評,在互動體驗中感受武夷茶的獨特韻味,有效增強展會的趣味性與參與感。此外,展會構建“1+2+N”活動格局,以武夷山為主會場,建陽區、建甌市等周邊縣市同步開展特色茶事活動,輻射帶動區域協同聯動,實現人員“雙向流動”,真正打造一場“茶農的豐收節、茶業的嘉年華”。(記者 陳艷 肖練冰 鄭正華 張夢媛)

- 相關閱讀:

-

學習貫徹黨的二十屆四中全會精神省委宣講團在泉州、全省地方金融系統宣講2025-11-13福州西湖公園金秋菊展 3天迎客18萬人次2025-11-10學習貫徹黨的二十屆四中全會精神省委宣講團在省社科聯、福建農林大學宣講2025-11-13

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 中共甘肅省委組織部關于干部任前公示的公告

2025-11-17 09:20 - 陜西發布最新干部任職公示

2025-11-17 09:20 - 四川天府新區黨工委委員、管委會副主任刁義接受紀律審

2025-11-14 16:16 - 2026年法定節假日一覽表 2026年三倍工資時間日歷表

2025-11-14 15:35 - 中方呼吁加大對近東救濟工程處的支持力度

2025-11-14 15:33 - 天津任免一批干部

2025-11-14 15:33 - 巴基斯坦總統簽署批準第27次憲法修正案

2025-11-14 15:33

- 中共甘肅省委組織部關于干部任前公示的公告

- 猜你喜歡:

-

中國(三明)跨境電商產業園揭牌2025-11-07鼓樓區舉辦“我們的節日·重陽”暨敬老主題活動2025-10-27深讀 | 工學融合,造就高技能人才2025-10-28

-

評論(茶為媒 融兩岸 通世界—— 第十七屆海峽兩岸茶業博覽會在武夷山啟幕)已有0條評論